栽培が盛んになるにつれ、病気に強い台木につぎ木するなど、ぶどう山椒の栽培法も改良されてきました。つぎ木した苗を定植すると、10年目ぐらいから収穫できるようになります。その後5〜10年間は実がたくさん採れますが、だんだん樹勢が衰えてしまいます。1本の木は、だいたい20年から25年でその役目を終えます。

山椒は雌雄異株の植物で、雄木(おぎ)につく花の花粉を雌木(めぎ)の花が受粉して、はじめて実がなります。そのため受粉用に雌木10本に対して雄木を1本植えていきます。花粉を運ぶのはミツバチなどの昆虫で、花が咲く時期に好天が続かないと昆虫の活動が活発にならず、収穫に影響を与えます。春から夏にかけての除草も大切な仕事です。山椒の根は地中の浅い部分に広がるため、除草剤は使えず、もっぱら草刈機を使っての作業になります。

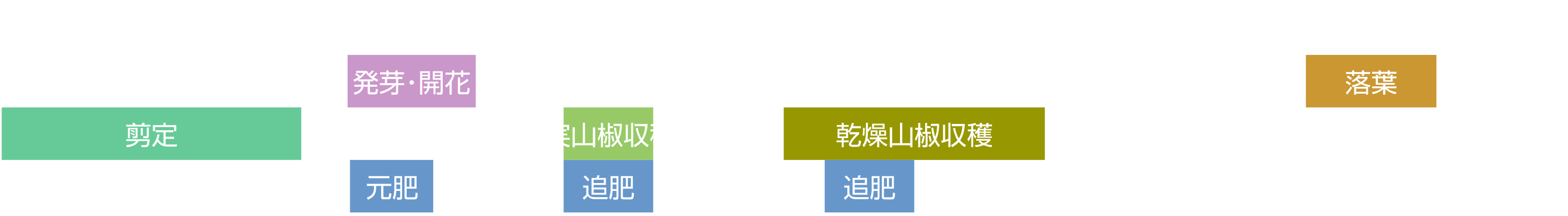

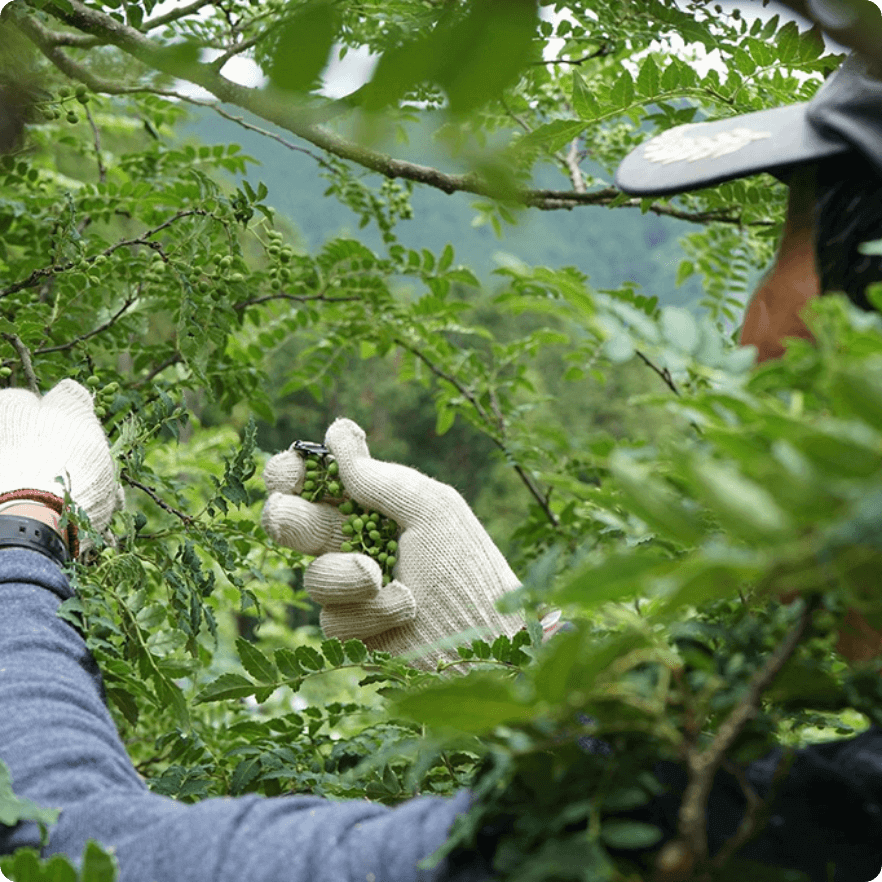

収穫は、5月中〜下旬の実山椒と、7〜8月の乾燥山椒の2回。いずれも炎天下での手摘み作業です。実が傷まないように、一房一房ていねいに摘み取っていきます。収穫が終わっても気が抜けません。冬から春にかけては、翌シーズンの実付きをよくするため、せん定作業や堆肥の投入が欠かせません。

生産者は、安定生産と品質向上をめざして1968年に「しみず山椒生産組合」を結成、栽培技術と生産、収穫、乾燥、出荷の各段階での品質管理を統一しておこなってきました。こうした地域を挙げた取り組みによって、有田川町のぶどう山椒は高い評価を受けるようになったのです。高齢化の進む中山間地において、ぶどう山椒生産は地域を支える重要な産業となっています。

ぶどう山椒の花

ぶどう山椒の花 摘み取り作業

摘み取り作業

ぶどう山椒とは

ぶどう山椒とは